|

| ★LiFePo4 リン酸鉄リチウムイオンバッテリ&TC10C走行充電器・導入テスト・検証★ |

2022/06/01 50AHから100Ahへ換装しました。

TC10Cパラレル駆動10A*2 20Aの0.2C充電です。TC20C*2 ではMAX40A充電も可能です(オルタネータ等他の要因を解決出来れば)

リン酸鉄「リチウムイオンバッテリとは

- 近年、中華製品で12Vバッテリ―、ポータブル電源にも通販サイトで販売が急増している。従来の一般的に使われてきたディープサイクル鉛サブバッテリーからの置き換えも進んでいる。

- リチウムイオンバッテリは軽量小型、スマホなど携帯機器で身近なものです。エネルギー効率の良さは理想的。ニッケルカドニューム、ニッケル水素充電池の様なメモリー効果も無く追加充電も可能。しかしリチウムポリマー型は薄膜電極を使用し、取り扱い不良、製造不良による発火爆発事故が多く、大容量となる車両用途では危険が伴います。

- 電極にリン酸鉄を使用するリン酸鉄リチウムイオンバッテリは構造上ポリマー型の様な発火爆発は起こる事はないとされています。鉛バッテリより取り扱いが容易で安全性も優れている。

- ポリマー型と比較してエネルギー効率は劣るが安全性に於いて鉛以上に有利であり、大容量化する上で最適であるとされています。

- 日本で技術開発されたが国産品は皆無に等しい。殆ど中国製であるがそれでも高価。しかし近年徐々に価格も低下し、2022年現在では100AHでも5万円以下で多くは入手可能となった。

- サイクル寿命は2000サイクル使用後でも80%を維持しているので鉛バッテリ買換え頻度などを考慮すると導入するメリットは大きい。但し走行用バッテリーには不適合です。

- 放電、充電特性の良さは一度使うと鉛バッテリーには戻れない。

放電時は終了に至る迄高電圧が維持され、大電流放電が可能である1C充電など急速充電も可能である。

- 希少金属を使用するが鉛バッテリの様なリサイクルの体制は確立されていない。

- 温度特性に注意! 低温下では特に充電特性が悪化します。常温域では優秀です。

ポータブル電源のメリット

- AC100V出力に重点が置かれていて、インバータやUSB端子も備え、充電器も付属するので簡単導入できる。

- 車載、キャンピングだけでなく防災用途としても移動設置出来る。

ポータブル電源の デメリット

- 12V車載バッテリーの代替は出来ない。

内部バッテリは12Vとは限らない。12V出力はメインではなくシガーソケット出力であり最大10Aとしている(DCDCコンバータ内蔵)

- 走行充電はDCジャック入力で おまけ程度の能力でしかない 。充電器も専用以外は使用不可。

- AC100V充電が原則であり、1~2日の短期キャンプ用。ソーラー充電可能としていても充電に長時間かかるのは同じ。

- ポータブル電源は中華製品が多く、品質に問題。アフタフォローは無く修理などは不可能に近い。表示は過大表示が多く問題が多い

- 殆どがLiPOバッテリであり発火爆燃の危険性が大。

- 容量対比割高である。大容量と見せかけて安価は疑問。見分けるポイントは重量対W数で判断できる。大容量表示であるにも関わらず超軽量は眉唾。基本セルはほぼすべて18650セル?であるので判断は可能。

ポータブル電源は車載バッテリの代替には使えない。

- カーナビ、車載12V冷蔵庫にはポータブル電源は使えない。【何時でもナビ】にポータブル電源を使用したトラブルが多く報告がある。

- ポータブル電源は長時間据置充電が基本で走行充電はおまけ程度。

- 12Vリン酸鉄リチュームイオンバッテリで自分にあったサブバッテリーシステムを構成できる。

- AV100Vをメインとしたポータブル電源は家と同じ環境を望みたい人向け。

- 日帰り~1泊ドライブ向け。

12Vリン酸鉄リチュームイオンバッテリ

自動車バッテリと同じ形状の12VのLiFePo4バッテリ(リン酸鉄「リチウムイオンバッテリ)が数は少ないものの通販で目につくようになりました。安全性が非常に高くLiPoバッテリより効率は劣る物の現時点では最良の選択と思います。ほぼ中国製ですが徐々に品質も向上している様です。BMSとLiFePo4のセル単位で構築すればAliXpres等でより安価に作成する事も可能です。まずは下記の様な組みあがった、性能評価されたものを導入してみたいと思います。

インバータ、USB出力など付加機能は用途に合わせ自由に構成可能です。

走行充電でポータブル電源では不可能な大電流急速充電が出来るのは何より優位

2019年12月 RENOGY リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 50AH 12V(LFP12-50)を購入しました。

仕様 抜粋

- 公称電圧: 12.8V

- エネルギー密度: 114.4Wh/L

- 公称容量 (0.2C): 50Ah

- 内部抵抗: ≤30mΩ

- 最小定格容量 (0.2C): 47.5Ah

- サイクル寿命 (0.2C, 20±5°C): 100% DOD 2000 サイクル

- エネルギー: 640Wh

- エネルギー密度: 95.5Wh/kg

- 充電パラメーター 放電パラメーター

- 充電電圧: 14.4 ± 0.2V

- 最大放電電流: 50A

- 最大充電電流: 50A

- 放電停止電圧: 10V

- 充電停止電圧: 14.6V

- 温度パラメータ操作温度範囲(60±25% R.H.)

- 充電: 0℃~45℃ 放電: -20℃~60℃ 推奨: 23±5℃

- 高さ: 171±3mm幅: 166±3mm長さ: 197±3mm

- 重量: 6.7kg

記事はブログ転載の同一内容です。前後に顛末もあります。

**今回の充電テストはLiFePo4リン酸鉄「リチウムイオンバッテリ製品すべてに対応するというものではありません。LFP12-50の様な車両用車載用途としBMSを内蔵したものは合致すると思いますが、生セルを組み合わせたものを充電する場合はセルバランスに注意し充電する必要があると思います。当サイトのTC20Aを複数並列接続し大容量充電器として活用されている方もおられます。しかし一般的にお勧めはできません。。 |

テスト実施日 2020年2月4日

2019年12月末に組み立てていましたがテストもせず放置していました。ようやくテストの実施です。

テストは車載ではなく自宅で。ロガーで図示出来れば分かり易いですが、感覚的になります。

放電テスト。

バッテリーは着荷後使用しておらず電圧は13.4V。自己放電は非常に少ない。これをステンレス抵抗線で8A放電させ静止電圧時13.0V付近から充電開始する事にします。

WP20-12*2鉛バッテリー では電圧低下が早く、放電停止すると一時的に上昇します。11V台でも使えるが使用機器の動作電圧が低くなり能力は著しく低下する特性です。

LFP12-50 では8Aもの放電で3時間ほど放電させても13.0Vを割る事はない。

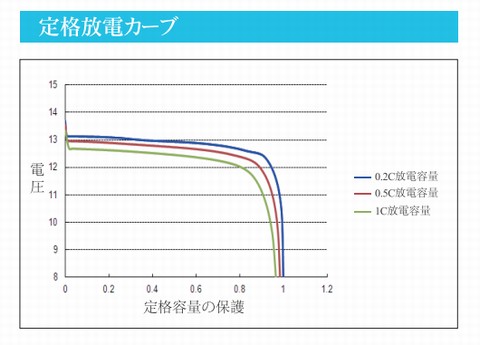

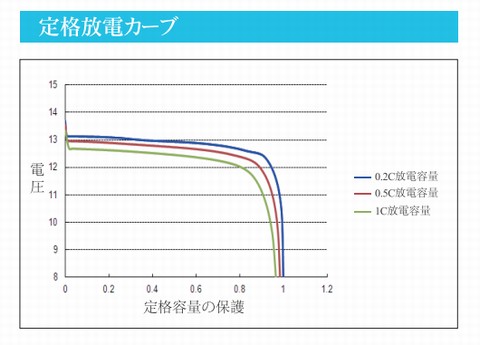

上図は仕様書抜粋の放電特性です。中国語の自動翻訳の様で定格容量の保護?"定格容量"の意味です。80%以上迄高電流でも12.0V以上の高い電圧を維持しています。多分BMSを加味したものでは無いと思われます。

カットオフテストはしませんでした(BMSを故障させたくなかったので)

追記 2020/05/21 うっかり4A程の負荷のまま放置させてしまいました。結果、バッテリ電圧が0Vとなりました。ちょっと焦りましたがバッテリマイナスターミナルを外して電圧を測定結果11.8Vになり再度充電で正常に戻りました。バッテリー内蔵BMSの正常な作動が確認出来ました。しかしBMSの保護機能に頼ることなく低電圧遮断機能(プロテクター)は別途設置すべきと考えます。

RENOGY社の商品説明には

《ご注意: 電池電圧が0Vを示している場合は、電池の電池管理システム(BMS)が作動します、互換性のあるLi充電器を使用して弊社のLi電池を再起動する必要があります。》

との記載が有りますが正確には【電池電圧が0Vを示している場合は、電池管理システム(BMS)が作動した結果で、バッテリターミナルを開放すれば回復します。互換性のあるLi充電器を使用して充電して下さい】

上記放電特性からMS-PSWでの遮断電圧設定は11.5Vに設定するのが良いと思われます。BMSが先に動作した場合は11.6V以上に設定変更する様に調整するとBMS作動前にバッテリ保護が出来ます。

鉛バッテリは最初から電圧が低下が著しく使用機器は性能を発揮する事が出来ません。言い換えれば粘り強く低電圧迄放電が出来るとも言えます。12V無線機器では送信時送信電力の低下をきたしますのでDCDCコンバータで昇圧したりして電圧低下を保証します。沢藤製ポータブル冷蔵庫はインバータを内蔵しAC100Vでコンプレッサーを回転させたりします。その特性から過放電を繰り返し回復不能に陥り短期間で買換えのケースは良く聞く話です。

充電テスト

TC10Cの充電設定はメーカー指定の充電電圧14.4V。電流は10.0Aとします。電源に使用した30A仕様12V可変電源の制約からです。電源はフルパワー設定であれば40Aが必要です。電源電圧は12.5V~14.2Vの範囲で可変テスト。

バッテリマイナスシャント抵抗での±電流計、入力電流計も取付けます。起動SWはTC10CのACC端子を並列接続しSW経由し入力電源に接続します。

充電SWをオン。電源電圧を13.5Vとします。TC10Cは充電モードになります。LCD表示は充電電圧A、B基板ともに13V前半、電流は10.0Aです。鉛バッテリーでは短時間で設定充電電圧に到達し電流は徐々になだらかに低下していきますが、、、

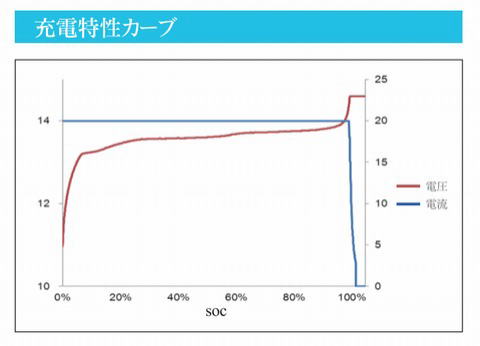

LifePO4 リン酸鉄「リチウムイオンバッテリLFP12-50の充電特性は明らかに鉛バッテリーとは違っています。設定した充電電流が充電終期まで継続し設定した電圧はなかなか設定電圧に到達しません。それでも徐々に電圧が上昇しますが電流は粘り強くよく吸い込んでいる感じです。

上の画像は充電終期ですがまだ13.8Vと設定電圧に達していません。殆どの期間は13V台が長い。充電電流は設定した電流に近い値が長く続く。

画像は充電終期、充電満了直前です。表示を見ると電圧は14.4Vに上昇し電流は急低下しています。この14V台になると短時間で電流は急に低下します。

14.4Vになると電流は急降下します。充電電流は0.5A。Aセットのみとするとほぼ同じ0.4Aと表示されています。充電完了です。充電のまま放置しても14.4V電流は0.0Aとなります。TC10C走行充電器側で充電終了機能は不要と判断しました。但し14.5V以上に設定するとBMSが動作し端子は開放となります。(多分)

10A設定、のFAN50℃設定については回転することなく発熱は非常に少ない。入力制御FETの発熱も殆どありません。強いて言えばインダクタがほんのり暖かい程度です。

並列接続されたTC10Cのばらつきは非充電モードでLCD表示に0.1V差があります。個体差です。しかし、充電初期の電流、電圧はほぼ一致しています。充電が進むにつれて充電電流ぼバランスは崩れますがその時点では1基で賄える範囲であり、問題は無い。

個体差の0.1Vは設計時の数値であり初期の目的は達成できたと思います。

追記:

今回のテストに用いたTC10C トロイダルコアFT114#67インダクタについてはコアから高周波音チリチリキュキュー音が出ました。磁気飽和を起こしていたのが原因です。コアギャップのあるLF102Bコアではコア鳴きはありません。

LFP12-50メーカーサイトの仕様書がダウンロードできます。

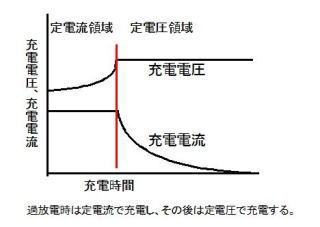

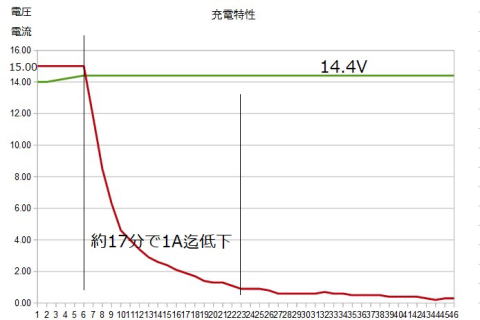

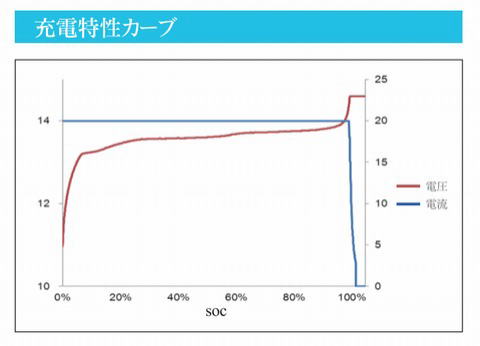

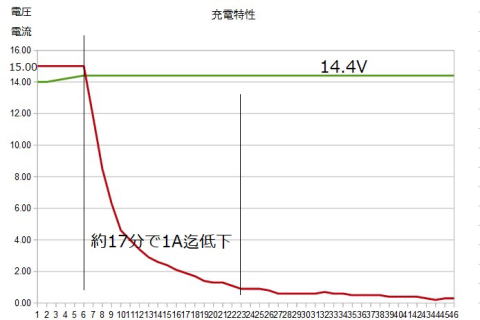

下表は上記仕様書を発見し借用した充電特性グラフです。上記感覚的テスト結果と符合しています。仕様書には充電停止電圧14.6Vとあります。

14.0V付近から短時間で電圧電流が急変しているのが見て取れます。

★上のグラフはLFP12-50の特性表です。(バッテリ説明書から)充電終期の電圧急上昇、電流急低下となる、リン酸鉄「リチウムイオンバッテリの典型的な特性であると思います。電圧が急上昇しているのはBMSによるものと推測します。

ではなくLiFePo4バッテリそのものの特性と思います。

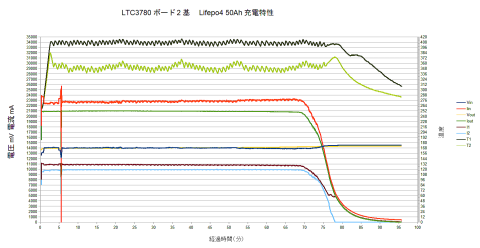

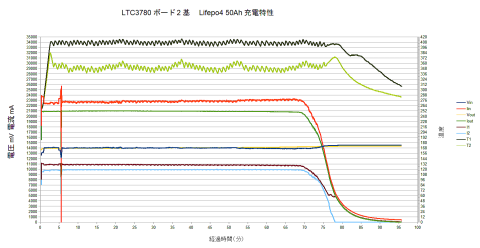

★上のグラフはLTC3780の市販ボード*2を使って自作8chロガーで測定したものです。LiFepo4バッテリは50AH 。電源は12V40Aのスイッチング電源です。充電終期の設定値への電圧急上昇は電池特性も合わせて接続ケーブルの問題と電源レギュレーションにもあります。

上記は疑似走行充電ですが近日中に実際の走行充電のログでグラフ化致します。

★充電終期の充電特性を当サイト開発のTC10Cで見ると

以下に14.0Vに達してからの30秒~1分おきに計測したものです(充電完了直前)。

電圧ロガーによるものでは無くTC10C-LCD表示による手作業プロットです。

|

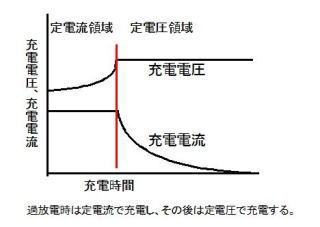

0.3C充電15Aでの設定です。充電期間は省略し14.0Vに到達後の測定図です。14.4Vに到達すると充電完了になります。鉛バッテリとの違いが如実に解る点です。鉛はここからさらに数時間要します。だらだら充電電流が下がり始め終了まで長時間を要します。

定電流充電域が充電完了直前5、6分前まで続きます。

赤線が充電電流、緑が充電電圧。充電初期から設定電圧まで充電開始電圧から表の様に充電終期5、6分で急上昇し14.4Vに達すると20分も経ずに設定電流の10分の1程度になります。

定電流の15Aで充電完了近くまで充電を継続し14.4Vに達すると、その後約5分で充電電流は1A以下になり満充電できたと判定できます。

さらに充電のまま放置しても14.4V電流は0.0A(ゼロに近い)となります。TC10Cの充電特性はLFP12-50充電に関して問題なく使用可能であると判断できます |

★下記は一般的な鉛バッテリー充電特性です。電圧は設定値に到達が早く、定電流領域が短く赤線以降はだらだらと充電完了まで長時間を要します。

同じTC10Cを用いても鉛バッテリーは充電開始後早い時点から定電圧充電領域が大半を占め、リン酸鉄「リチウムイオンバッテリは定電流領域が大半を占める、全く異なった充電特性を持ちます。

ヒント:

ピーク電流制限調整が可能なTC20Aのパラレル(0.8C程度の運用)がローコストで実現できます。

TC20Aの2基並列ではFANは必須ですが40A 0.8C程度の充電が可能となります。鉛では考えられない1時間程度での急速充電可能です。TC20A 2基板並列で電流制限をしないとバッテリBMS仕様の1Cを超える恐れがあります。TC20A電流調整無制限では50Aを越えますので要注意です。。

LCD操作可能なユーザーインターフェースを備えたTC10B/TC10Cでは充電電流、電圧、などの可変設定が可能で電圧、電流値も表示しバッテリーには優しい充電が可能となる。TC10C並列接続充電では並列フル稼働の32A、1台での16A、それぞれ10A設定での20A充電、1台での10A充電など様々な充電モードが設定変更や基板のP-SWで選択運用が可能です。

充電完了電圧について

直後は設定電圧ですが数分もすると13V台に降下します。13.2V~13.7V位が一般的な様です。これはバッテリの自然放電が原因というより内部のBMSの動作電流数mA消費するからと推測されます。定格電圧との差が何故あるのかは不明。

保管電圧について

鉛バッテリーは満充電保管で時々補充電が必要”とは違いLiFePo4では定格電圧の12.8Vで保管するのが良いとの事。

保管温度と充放電温度について

保管温度は活性度の低い5℃以下で良く、充放電温度は常温。充電時の温度は5℃以上。0℃になると充電出来ない状態に近くなり、低温下での無理な充電は著しく寿命を低下、損傷を与える事もある様です。充電中のバッテリ温度にも要注意。最大でも1C充電は厳守。仕様書を参照し、理解しておく事。BMSに頼る使用方法は危険が伴う。

自己放電について

バッテリセルの自己放電は鉛に比べて非常に少ない。ですが内蔵されているBMSは動作の為に電力を消費します。数mAから数十mAは消費します。バッテリ内部の暗電流と共に、鉛バッテリより遥かに少ない。

《LFP12-50 「リチウムイオンバッテリ評価・注意事項》

- 感覚的にはスマホ充電と同じ。定電流充電の充電特性があると推測されます。

テスト結果から充電スタートから終了近くまで設定電流が継続する充電特性が確認出来ました。

適正充電電流はサイクル寿命特性表から0.2C程度が良い。2000サイクルでも80%とある。そのとおりであれば鉛バッテリーの5倍以上使えるのではないか。充電電流を自由に変更できる走行充電器TC10C1基では10Aで0.2C充電、2基では32A(0.64C)の急速充電も出来る。仕様書参照

- 重量6.7Kgと軽量。同容量同形状のWP50-12は15.1Kg 8.4Kgも軽い。片手で充分持てる。

- バッテリ内蔵BMSが動作する様な過充電、過放電に注意すれば従来の鉛バッテリと同じ扱いが出来る。

充電電圧は指定の14.4Vを守る事。過放電も同様です。放電停止も11.0V程度で使用停止する事。

- 過電圧充電テストはしていませんがBMSが過電圧遮断動作すると回復する手立てがなくなります。放置し自己消費電流による回復を待つしかないと思われます。保護抵抗を介して12V電源を短時間通電し、BMSに通電できれば解除される可能性はあります。それでも復旧しない時、分解修理が可能であれば何とかなるかもしれない。密封された筐体内部にあるBMSの故障修理は不可能との記述があります。

- 充電器に要求される要件は

充電電圧を14.4Vに正確に設定できる事、充電電流も設定できることバッテリに優しい充電電流が設定できる。左の設定が出来ろ物であれば充電停止(遮断)機能は無くても良い。パルス充電など余計な機能は無い方が良い。

- 深放電させなければ走行中の継ぎ足し充電で長期旅行でも常に満充電可能と予想される。

- バッテリ本体での温度上昇はありません。0.3Cでは発熱は無いと判断できます。最適使用温度は24℃程度。

LIfePO4リン酸鉄「リチウムイオンバッテリでの事故はネット上を見ても効いた事はない。安全であるとみても良い。

- 単純比較はできませんがエネルギー効率は鉛バッテリとは比較にならない程高い。現用のWP20-12の2台並列の2倍ほどの能力があるのではないか。→後日WP20-12の2並列満充電からの容量テスト結果では26Ahとなりました。定格表示の65%です。

- BMSによる遮断動作からの復旧は

過放電時や、端子を瞬間ショートした場合などでBMSが動作し端子に電圧が出なくなる

復旧は専用充電器で充電して下さいと取説に記載されています。TC10Cなど当サイトの充電器ではサブ端子に接続し充電しようとしてもTC10Cは起動しません。TC10Cを起動させるために9V乾電池などをサブ端子に並列に接続すればTC10Cは起動します。充電開始すれば9V乾電池は外してください。(メイン端子から1Ω50Wメタルクラッド抵抗でバッテリ端子に接続し充電する事によっても復旧します。緊急時充電用にも使用出来ます。常設しておきましょう。)

- BMSの遮断動作を低電圧遮断(プロテクター)バッテリ保護機能をサイクル的に使用する事も可能か?

バッテリ特性をよく見ると設定されている遮断電圧はサイクル寿命特性値より低く設定されています。従ってあくまで保護装置であり常時遮断電圧まで使い切るのは著しくサイクル寿命を短縮する可能性があります。鉛バッテリ同様従来通り余裕のある電圧で設定されたプロテクターは必須であると言えます。 MS-PSWを推奨します。

- コストパフォーマンスは高いと言えそうな時代となった。税込み45,000円以下で購入。WP50-12は11,000円で寿命がカタログ通りとし、鉛バッテリの寿命交換頻度や手間、エネルギー効率や使い易さなど考えるとLFP12-50の初期投資金額は高いが検討してみる価値は十分にあると思います。希少金属の「リチウムを使用しており、今後価格低下が見込まれるとは必ずしも言えない。

中国など海外通販では一般的になってきているが残念ながら日本国内製品の流通は無く、中国製造製品が通販でのみ購入出来、選択肢も少ない。殆どが中国製品であり、信頼性に心配がある。このLFP12-50がこれに応えてくれるか期待している。

《LFP12-50を充電するTC10Cの評価》

- LFP12-50 に指定の最大電圧14.4Vは0.1V単位で設定が可能であり、充電電流も自由に設定できる。1基で0.32C充電2基で0.64Cの急速充電も可能である。充電終期まで定電流充電が継続します。

鉛バッテリー充電の様にすぐに電圧は上昇し低電流でだらだら長時間かかるのとは大きな違いです。TC10Cの性能が生かされます。

- TC10Cは定電流充電に近い動作となる為、オルタネータ電圧より充電電圧は低く制御されます。レギュレータ制御FETの損失となり特に充電スタート時に熱損失となります。温度感知ファン設置は必須です。

- 同期整流コンバータの温度上昇は非常に少ない。10Aではインダクタがほんのり暖かい程度です。基板内FANサーモ(50℃)が動作するのは充電スタート時、15A設定時や高温環境時などで間欠動作します。

- 今回のテストでも見られる定電流充電は走行充電器にとっては連続最大出力電流が継続します。TC10Cでは温度上昇が少なくLIfePO4バッテリ充電に於いて充分対応可能な性能であるのではないか。

- TC10C並列大電流充電を可能とした設計に問題が無い事も確認出来ました。

並列時の充電電流バランスはほぼ同じで、一方が過熱するようなことはありません。しかし充電終期ではどちらか一方で充電している様になりますが、問題となる事ではありません。5A以下の終期です。初期充電電流大きくバランスが崩れていれば再調整が必要です。

LCDボックスでの電流電圧表示が定量的に目で見える効果はLIfePO4バッテリ充電に必要な機能と言える。

2台並列充電は不要であってもフェイルセーフ機能、故障時片肺運転ができるという効果があります。長期旅行では有効な機能、手段です。

- 総合評価としてはLiFePo4バッテリー充電にも問題ない。注意点は充電スタート時の入力制御FETの温度上昇くらい。理論的には昇降圧制御コンバータTC10E(30E)が最適と思われるが並列接続によるパワーアップには適さない。

《その他のリン酸鉄リチュームイオンバッテリなど?》

- セル型で大容量化

1セル3.7Vで100Aとかの角セル型がAmazonやAlixpres等で売られていますので3個、4個での直列接続とBMSを組み合わせる方法で運用されている方を見受けられるようになりました。この様にセルバッテリを組合せたものをTC10Cセット3基並列で大電流充電を可能にされている方もおられます。容量も多種類あります。LIFEPO4

12.8Vバッテリに比較すると難易度は高いと思いますが、大容量化する上では比較的楽に達成可能になります。

★現段階では一般的ではない理由

敷居が高い理由は中国製品であり個人輸入にで入手する方法しか選択できない事です。エアー便は危険物として積載できず、船便となり到着まで数カ月を要する事。初期不良などでは返品が個人がバッテリーなど危険物を発送不可能か事、これらのトラブル、交渉相談などに日本語ではなく英語又は中国語が必要な事。不良業者が存在する事ですが運が良ければローコストで大容量化を達成出来ます。(最近はAmazonで購入可能になりました)

BMSは別途用意する必要があります。これもアマゾン等で入手可能になり、敷居は低くなりました。

- バイク用小型リン酸鉄リチュームイオンバッテリ

ポータブルサブバッテリとして、モバイル機器の充電用、キャンピング照明、災害時の照明用途などに

当サイトでも以前に制作したポータブル電源のバッテリ更新に密閉型ゲルバッテリから同サイズのリン酸鉄リチュームイオンバッテリに更新しました。安価になり、長寿命エネルギー効率の高いバッテリー能力を実感しています。こちらに製作記事があります。

- Lipoモバイルバッテリ (リチュームイオンバッテリ)

USBモバイルバッテリがこれも中国製品が結構大容量の物も見受けられるようになりました。

大容量化の逆ですが私は乾電池から代替できるものは置き換えています。独立電源が必要なLCDデジタルパネルメーターなどに。

- 電動自転車の廃棄バッテリをリサイクル活用し大容量サブバッテリとして自作する事を考えてみましたが、18860や20700などの円筒形セルです。適切な市販BMSモジュールと組合せセルバッテリを選別組合せして自作する方法です。3.7V仕様を直並しますが直列4セルでは15V以上になり車両用途には向きません。3セルでが逆に低すぎます。なので12V車両用途には不適当と思われます。

《リン酸鉄リチュームイオンバッテリの温度特性は》

- 長期保管するには活性の低い低温下の方が良く、電圧は公称電圧12.8Vを維持するのがよいとの事です。鉛バッテリの満充電保管常識はバッテリ寿命を短くする。使用前に都度満充電にするのがLifepo4電池を長寿命と秘訣の様です。しかしいざというときには不便。

- 低温下活性が低下する0℃程度以下では特に充電電流が低下します。また取出す電流容量も低下します。無理に充電すると著しく寿命低下をきたしたり、危険性リスクも高くなります。

車内では暖房下で充放電する。バッテリにヒーター加温するなどの対策が必要です。

|

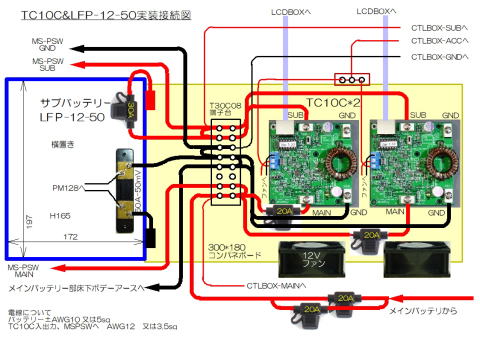

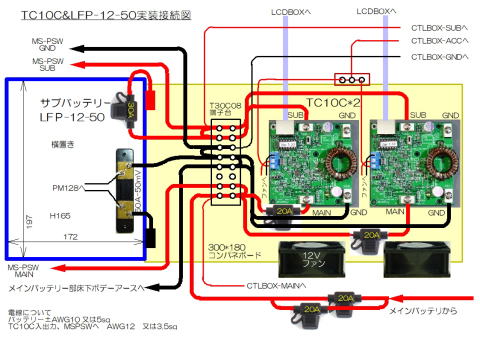

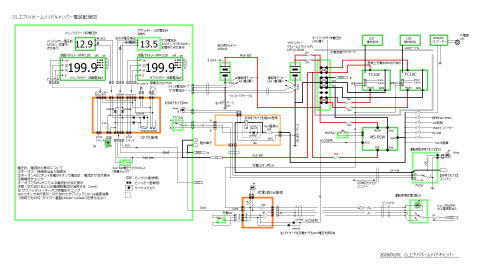

参考図 配置配線の要点

- 走行充電器とサブバッテリは近接配置すると電線による電圧降下を少なく出来る。

- メインバッテリと走行充電器間の配線は多少ロスが有っても昇圧機能により性能は発揮される。

TC10C/20Cが起動する13.1V以上の電圧は必要。

- 大容量充電はTC20Cの複数並列接続で電流分割し大容量充電を可能とし、信頼性安全性も優利となる。

- バッテリマイナス側シャント抵抗による充放電電流を見れるようにする事。

- バッテリーは固定が必要。入出力には適正なヒューズを必ず入れる事、丸端子よる接続など安全性の確保

- 15A以上の設定ではFAN冷却が必要

|

|

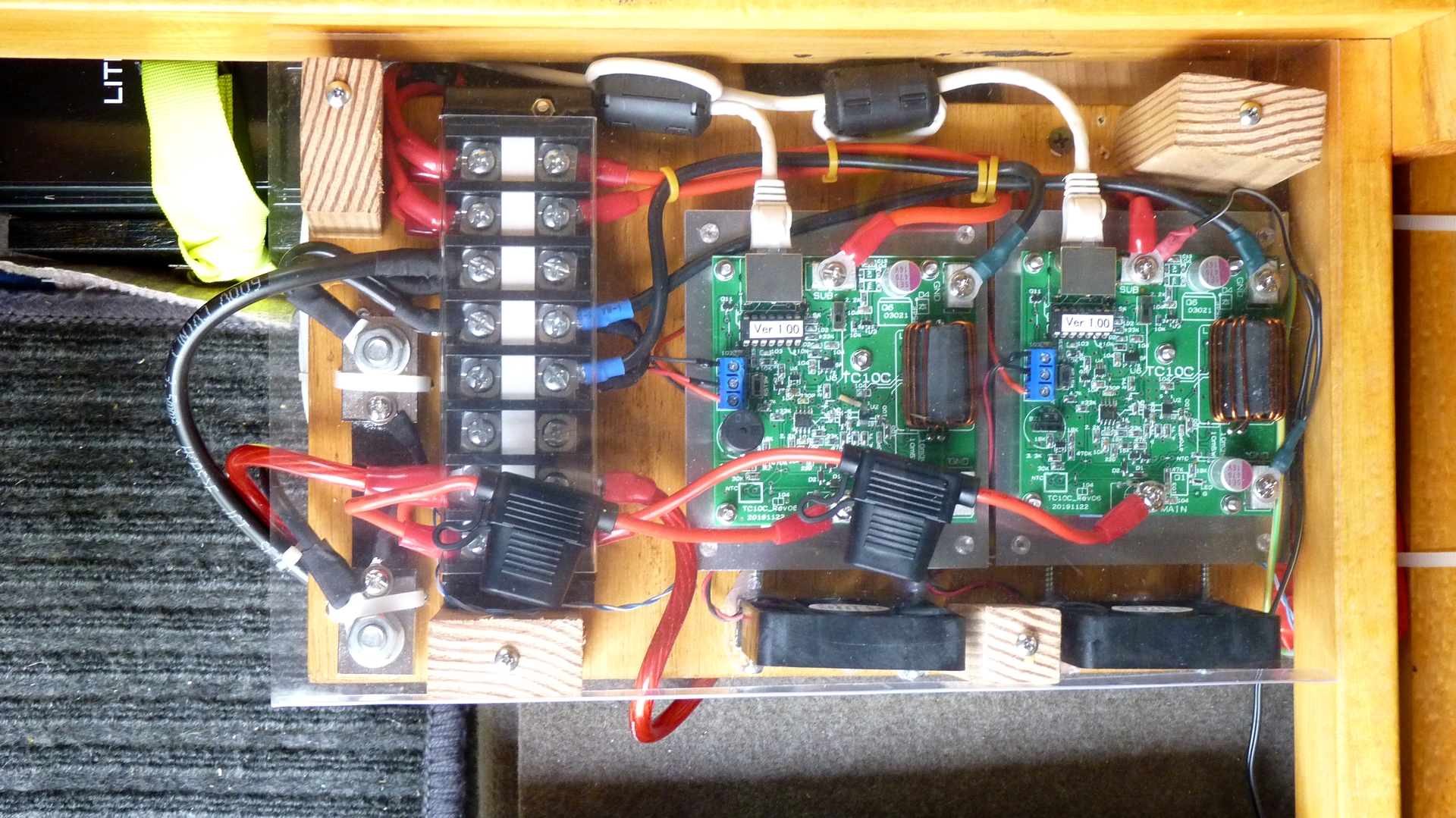

今回の リン酸鉄「リチウムイオンバッテリ充電テストに使用したTC10C/20C 2台並列充電ボード実体配線図。TC20Cなら1台で20A充電可能

オルタネータ電圧が低めの車種ではメインバッテリからの配線電圧降下によりTC10Cが起動しない場合があります。ボデーアース線も含め配線強化し、電圧降下を改善して下さい。(左記の場合でも5.5SQ以上を)(Ver1.06以降は起動電圧変更可)

200系ハイエースでTC10C-3パラ40Aを運用されている方からモニター報告頂きました

何れも大容量リン酸鉄「リチウムイオンバッテリ搭載です。

急速にリン酸鉄「リチウムイオンバッテリを導入される方が増加しています。 |

|

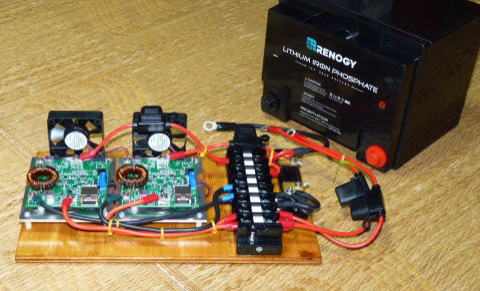

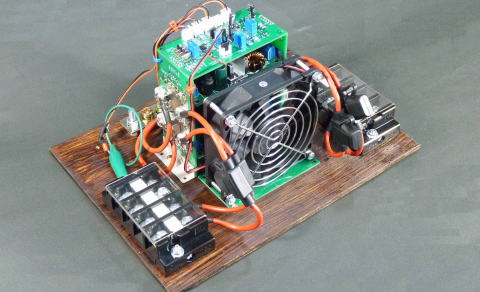

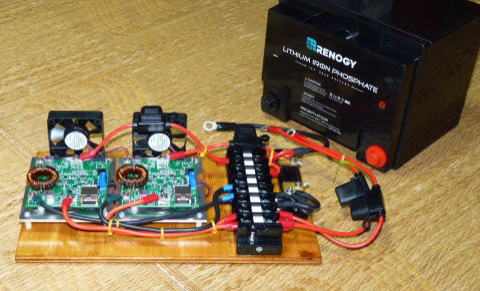

コンパネボードに組み上げたものです。

試作したトロイダルコア版の試作版。好結果は得られずLF102B版が最適であった。入力ヒューズは基板毎に入れる

★ボード(盤)に組み上げて車載するのが楽に実装出来る。バッテリ接続は最後にする。車載した状態での配線作業はバッテリマイナス端子を外した状態で作業する事。ショートさせるとBMSが動作しバッテリ端子に電圧が出なくなったりする。

★オルタ電圧14.5Vとかの高い場合では充電初期では降圧制御になります。入力FETレギュレータ制御の負担を軽くするにはメインバッテリからの配線ロス使用も出来る。TC10C/20Cは昇圧領域で効率が最も良い。 |

|

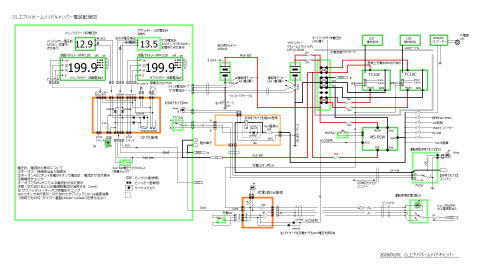

今回更新した走行充電の配線図です。

少し込み入っていますが

充電3路スイッチ、何時でもナビ3路スイッチも含みます。

確実にバッテリー状態が見える様に電流電圧表示を運転席、コントロールボックスの両方に設置しています。

集中する部分には小型の接続基板を作りました。

モニター販売で領布しています。

自作シャント抵抗などの記事はこちら |

|

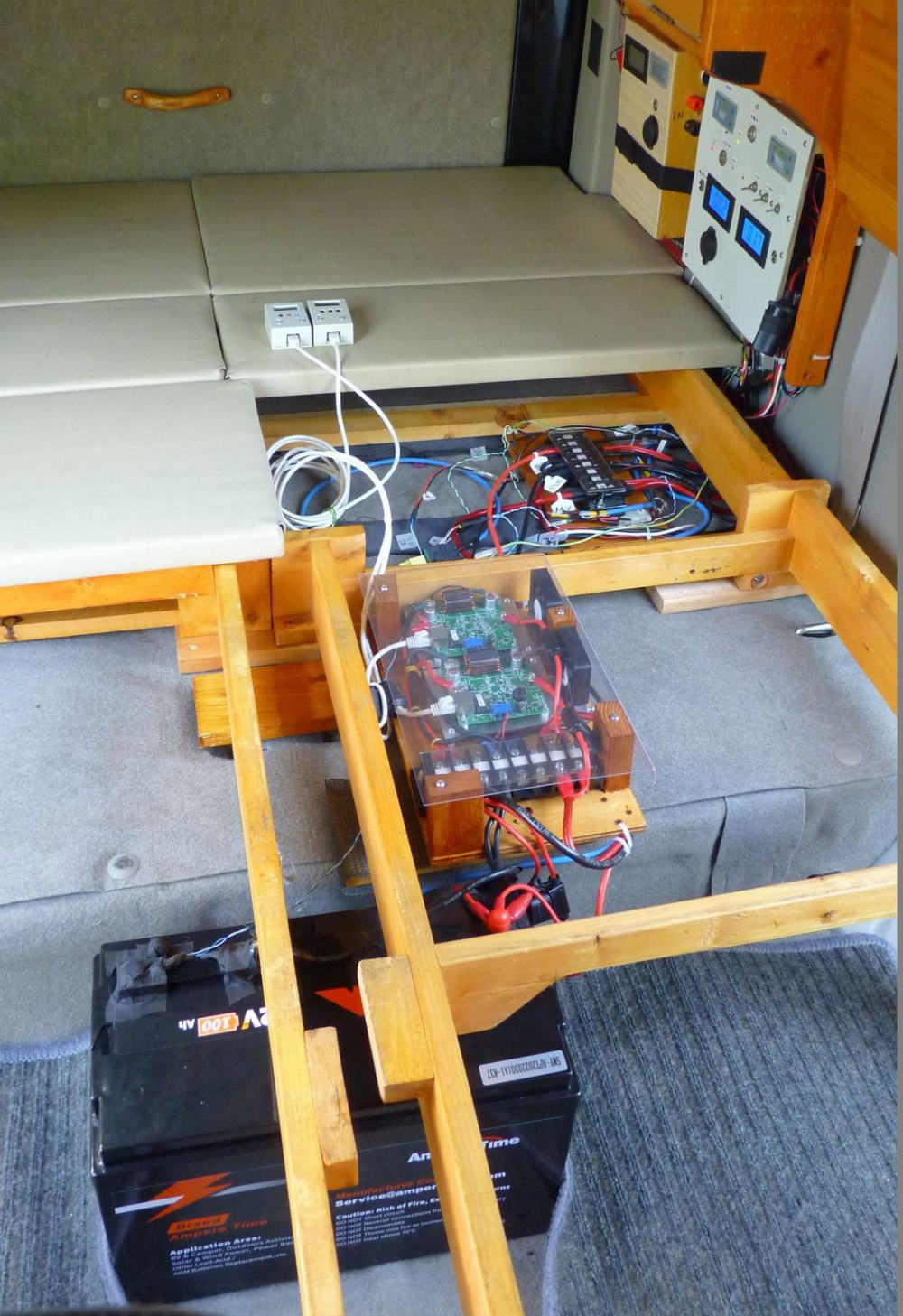

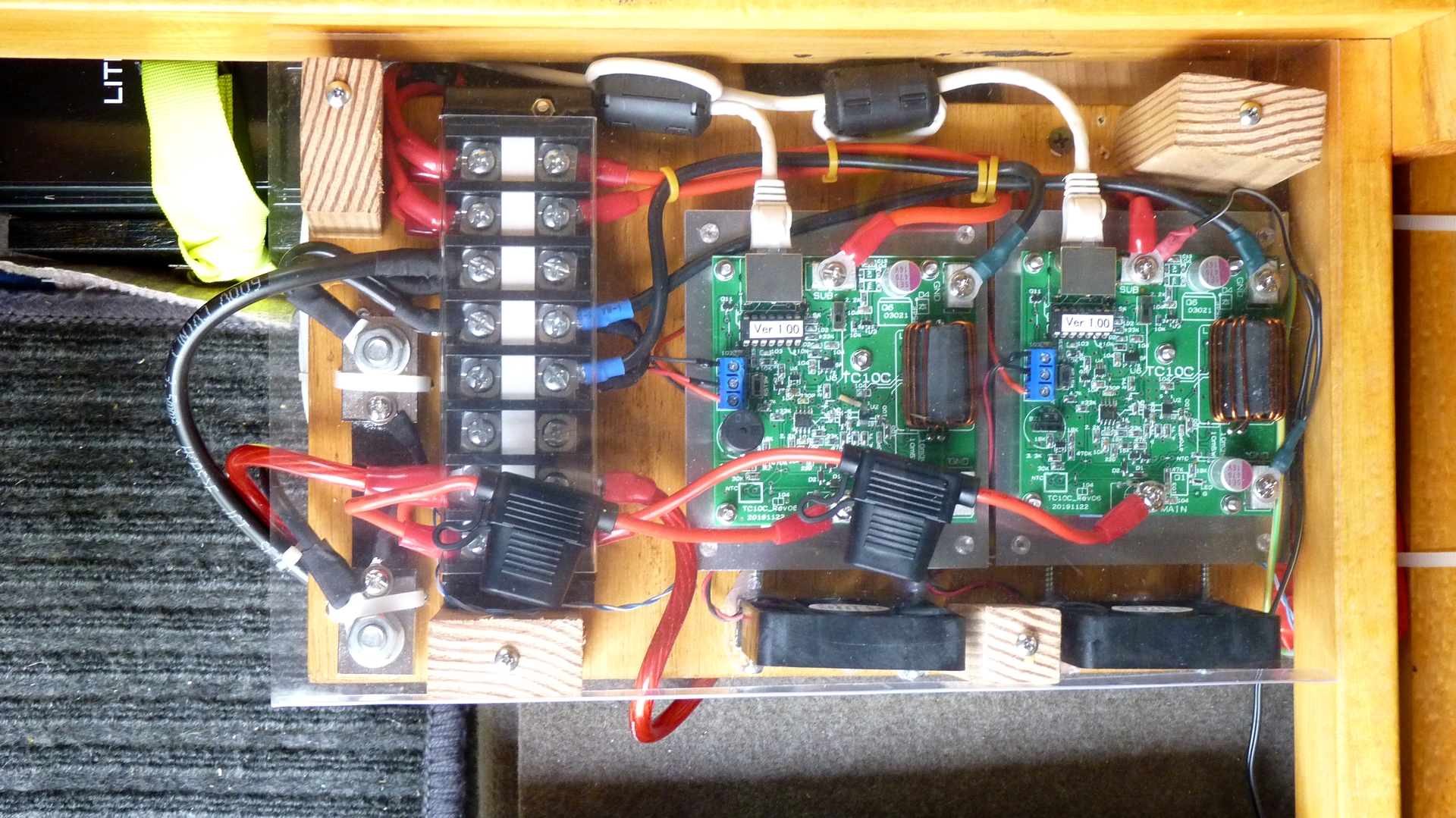

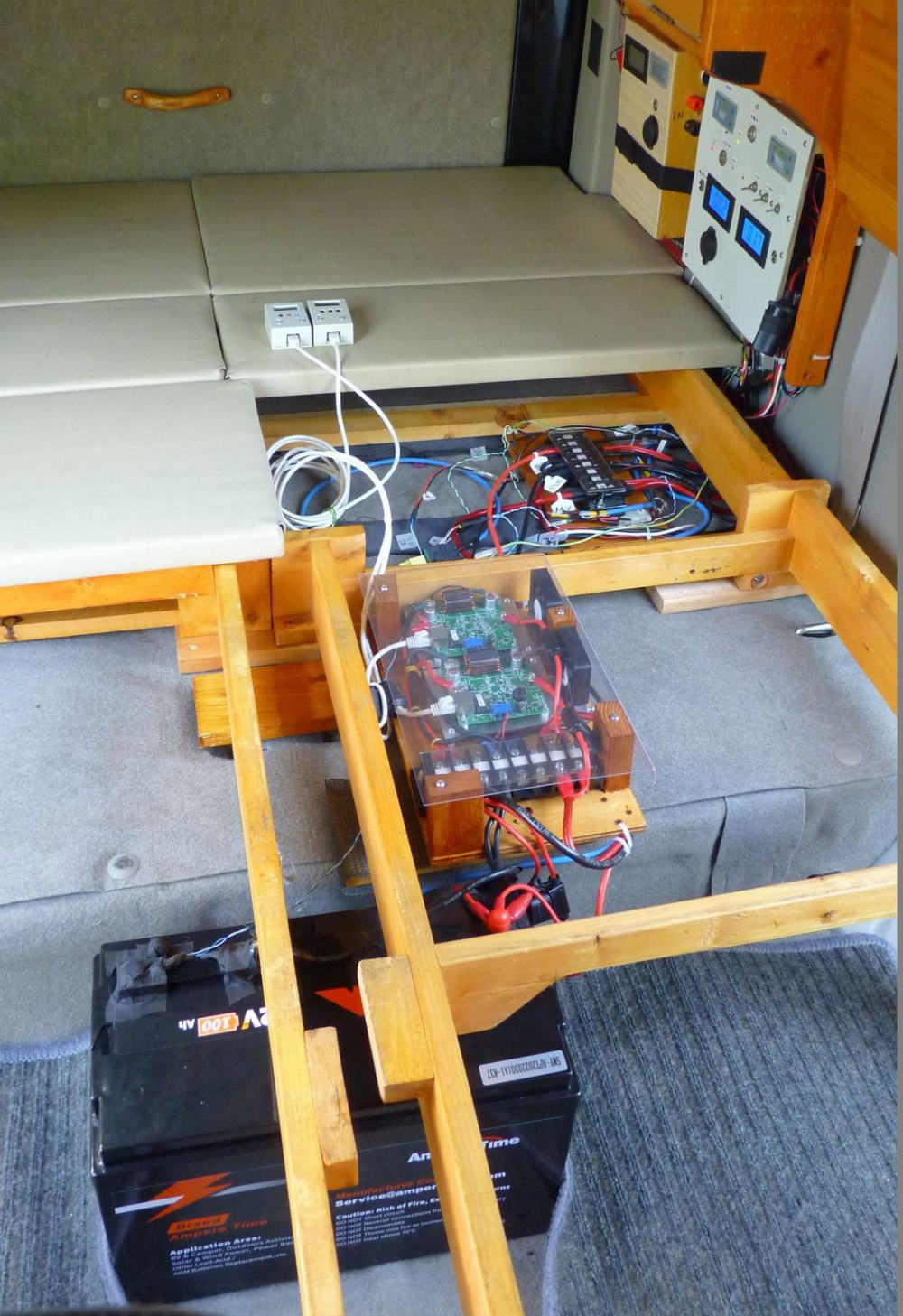

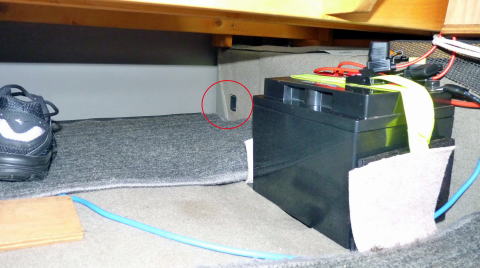

LiFePo4バッテリと走行充電TC10Cの2基並列充電システムはフラットベット下の高さ100mmほどの空間に収めています。

左後席床下という位置。左が前方、左マット部が後席足元。中央にLFP12-50AHが見えます。設定は14.4V10.0A合計20A0.4C充電になります。TC10Cにとっては発熱もなく、余裕です。

LFP12-100AHに換装してもまだ0.3C充電も可能です。

上面には漏水対策に透明アクリルカバーで覆っています。 |

|

リチューム電池は冬季0℃くらいで充電出来なくなります。45℃を越えても充放電特性は悪化します。LifePo4電池の推奨使用温度は23℃と言われています。

SL EVERYではこの様に後部座席下(フラットベッド床下)に設置しています。〇円内が暖房吹き出し口です。 |

|

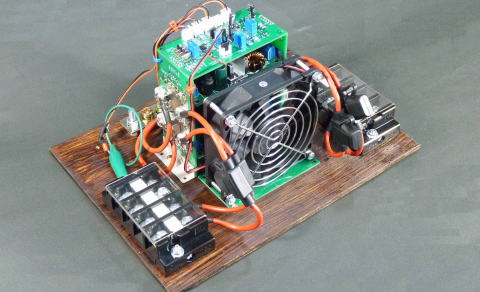

2022年新開発PO-TC40走行充電器

市販昇降圧DCDCコンバータLTC3780を3枚収容し最大42Aの充電器を製作しました。LiFePo4バッテリに最適な充電初期の降圧モードから充電終期の昇圧モード全域で最適な充電能力が期待できます。

充電電流の選択はボード単位となり、14A、28A、42Aを選択可能です。充電電圧はボードの設定を精密調整する必要があります。

エブリイの標準オルタネータでは2基駆動でも夜間やエアコン起動時は能力不足が予想されます。2023/01時点では未搭載です。 |