| 現在の位置 : SLエブリイホームメイドキャンパー>昇圧方式走行充電TC10C | |

|

|

| ■ハーフブリッジ同期整流・電流制御昇圧型走行充電器の自作 TC10C | |

|

|

| TC20Cにパワーアップしました | |

| LCDリモコンユーザーインターフェース機能付マイコン制御高機能の走行充電器を自作します。。 充電電流電圧など重要要素の設定を自由に0.1単位で指定できます。 低発熱、低リップルのハーフブリッジ同期整流DCDCコンバーター回路。非直結で全車載1バッテリーに最適な充電設定を可能とし、充電制御車に適した方式、並列接続大電力充電も可能とし、マイコン数値制御LCD表示操作が可能。市販品に無いものを作ります。 並列接続によるパワーアップにも入力電流制御方式により対応しています。 新規2018/06/09 最終更新2022/08/08 |

|

| 基板の無償領布、PICの領布、完成基盤モニター販売 | |

| ■ TC10C リン酸鉄リチウムイオンバッテリ走行充電対応を確認しました。 入力電流制御では2基並列、3基並列接続は出力電流制御方式より有利です。 ハイパワー充電も可能になります。 |

|

| 始めに: プレジェンPDF TC10Bと基本性能は同じですがDCDCコンバーターはTC10Bの半波整流からハーフブリッジ同期整流方式としました。整流用ショットキーバリアダイオードが不要なので低発熱高効率となります。TC10Bの不足分欠点を修正し、細部に改良を加えより性能向上を目指した昇圧型走行充電器です。効率は2%程度向上します。 マイコン、表示操作ユニットはTC10Bと共通。インダクタコアはLF102Bを採用し小型化、入出力端子は基板用金具を採用しとしました。 |

|

開発、目的 TC10Bを改良し後継とする

|

|

| ★参考資料 ハーフブリッジ同期整流方式コンバーターなど他方式比較PDFファイル TC10C開発経過はブログカテゴリーTC10Cで 注:TC10Bと共通事項が多く解説等はTC10Bのページを合わせて見て下さい。 TC10Bとの相違点を主に掲載します。LCDボックスなど共通点はTC10Bを見て下さい ★松山市Zero氏との共同開発です★ 基板の無償領布、PICの領布、完成基盤モニター販売 2018/09/01開始 |

|

| 更新情報、最新情報は開発終了後もブログTC10Cカテゴリー記事に記載しています。 2020/10/01 ハイパワーチューニング実施 TC20CRev01 (TC10Cはローコスト版としてモニター販売は継続します) 2020/03/06 PWBRev06a 細部パターン変更、3P端子配列変更(ACC、FAN)シルク印刷有り 2020/01/01 リン酸鉄リチウムイオンバッテリ充電の為の大容量充電参考記事追加 2019/10/09 PWB Rev06~ Load回路廃止、アナログFANサーモSW追加, Q1 LFPAKに変更、回路図更新 2018/12/25 Rev05 Q1ゲート電圧生成用パルスを正パルスに変更 回路図更新 2018/11/17 定数変更 R3,R4,レギュレータ制御ロス低減の為。 2018/10/30 ソフトウェアVer1.0 リリース。 2018/09/15 モニター販売開始 2018/06/09 開発完了(改良の為の変更は随時有 7/1~の北海道長期運用、引き続き車両搭載テスト中。 |

|

| ソフトウェア更新履歴 2018/12/25 TC20C Ver0.02 充電条件20A迄拡大,充電電圧12.0V~15.0V,電流較正ポイント,範囲変更,他 試用版 2018/10/30 TC10C Ver1.00 正式リリース Ver0.10とバージョン表示以外は同じ。 2022/01/01 V1.06リリース 起動電圧13.0V固定から設定メニュー追加しました。(TC20C共通) |

|

目次 項目: 項目クリックで該当ページに行きます。

|

|

【TC10Cの特徴】 【TC10Cの特徴】プレゼンPDFを作成しました (TC10Cに改訂版) ↑プレゼンPDFを開きます。以下概略特徴 ■ハーフブリッジ同期整流方式コンバーターなど他方式比較PDFファイル ■低発熱高効率低リップル ■対応バッテリー12V・全鉛バッテリー、リン酸鉄リチウムイオンバッテリ、大容量12Vポータブル電源注;1 ■TC10Bと同じ入力電流制御+PFM方式 ■ハードウェア無調整、最大充電電流1A~16A充電電圧13.8V~15.0V 0.1ステップ ■制御方式と精度アップにより並列駆動によるハイパワー化対応 ■表面実装チップ部品を採用、動作の安定化の為のレイアウトの最適化。OSコン採用。長寿命設計。 ■電流センスアンプはZXCT1008FTAを採用、コンバータICはMC34063A継続(SOP8版) ■TC10BのトランジスタによるドライブからハーフブリッジゲートドライバーIC、LM5106MMを採用する。 ■P-SWの追加 実車装着長期保管時に6.5mAの待機電流を0.5mAにする。 ■インダクタコアLF102B採用。同期整流方式によるリップル低減効率向上等小型軽量化 製作難易度5:★★★★★ TC10C回路基板は表面実装チップ部品を採用しています。チップ部品の半田付けは慣れれば結構早く仕上がります。LM5106MMはSSOP10-0.5線間隔0.5mmピッチ。緻密な半田付け作業が必要で作業難易度は高いです。温度調整付半田ごて、ルーペ、60W半田ごて等の道具も必要です。TC10Bより部品点数が多く回路も複雑化しますが指定部品を使い、組立半田付け誤りがなければ、完成度は向上していますので再現性は高いはずです。ボードの校正、充電条件設定はLCD&操作SWで行います。特別高価な測定器は不要で、大電流電流計なども自作出来ます。目視で不良個所が見つからないときは導通ブザーチェックは有効な手段です。2台作って電圧比較したり、正常値を探るのもトラブル解決に有効です。 製作の質問などはサポート致します。製作チャレンジされる方応援します。モニター報告を条件にサポート致します。メールでご相談ください。 【この記事は松山市の零氏からソフトハード共に設計提供頂き、共同開発したものです。著作権はZero 氏と共有になります。 |

|

| ■ 電流制御昇圧型走行充電器 (Current, voltage numerical control) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

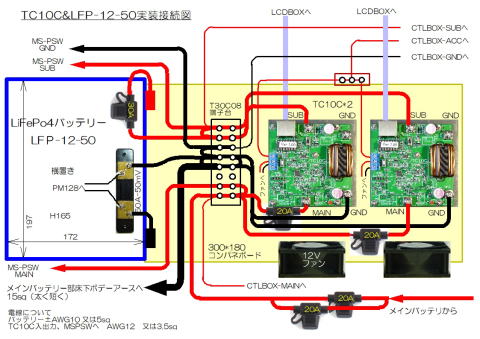

| ■■ TC10CRev06 配線図 2020/09/02更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| TC10Bより変更追加多数あり回路はQ1周辺、電流検出IC、DAC回路IC追加、オフSW追加、大きく変わったのはハーフブリッジゲートドライバーICを採用した事。超低Rds0.9mΩのPSMN0R9-25YLDXなどを使用します。(Rev06~Load廃止MS-PSW開発完了の為) 開発期間は構想から1年。試作、シュミレーションを繰り返し回路定数の最適化を図っています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■■部品表 &製作費用 2020/04/01 Rev06a 更新 秋月電子などで入手可能です。極力指定部品で信頼のおけるショップから購入下さい。Amazon、ALiexpresなど中国からの格安品は低品質、リマーク品、偽物が多く動作不良を起こす場合があり注意が必要です。チップ部品は時代の流れで導入せざるを得なくなっています。試作部品価格は10個単位販売などの為1枚製作でも2万円以上かかります。プリント基板製造費用はJLCPCBなどで発注2週間で2,000円弱。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■■スペック (Rev01 V1.0) 主な仕様 *名称: TC-10C *入力電圧: 12V車専用 *最大出力 設定最大出力 240W(15.0V、16.0A) *充電電流: 1.1A~16A 0.1Aステップで可変設定可能 *充電電圧: 13.5V~15.0V 0.1Vステップで可変設定可能 *表示; 外部リモートデジタル2行表示 LCDバックライト付(無操作10秒で消灯)、充電モード時オンボードLED点灯 非充電モードサブ、メインの電圧表示。充電モード時サブ充電電圧、充電電流表示 *設定操作; 表示基板内タクトSW 4個による *充電、非充電操作; 12v印加(ACC連動13.1V以上で起動) *表示精度:電圧±0.1V、電流±10% *待機電流(暗電流): 12.5V時 6.5mA以下(サブバッテリから供給)PSW有り(暗電流ゼロ) *保護回路: ヒューズ無、逆接保護無、基板外に必ず設置下さい バッテリ保護:メイン低電圧保護、高温保護(充電電流半減) *冷却ファン; ファンサーモ回路内蔵Rev06~動作温度固定50℃ *充電方式: MC34063A 定電圧定電流 入力電流制御(PFM)+入力FET制御 PICプログラムコントロール *DCDCコンバータ; 高効率、低発熱ハーフブリッジ同期整流方式 *対応バッテリー: 全鉛バッテリー160AH以下(0.1C)、自動車バッテリーと完全互換のリン酸鉄リチウムイオンバッテリ(BMS内蔵型) *パルスモード無し。リン酸鉄リチウムイオンバッテリ対応(一部市販品で確認) *PICリセット;TA78L05Fショート保護を利用した簡易リセット方式 *寸法; 93*110*28 (アルミベース含む)重量; 186g ■■TC10Bから変更点と効果 * ハーフブリッジ専用ゲートドライバーICによる同期整流方式採用し大容量ショットキーバリアダイオードが不要となった。 * 高効率、低リップル、低発熱。さらにアルミ板放熱設計によるファンレス化、など厳しい車載環境性能アップ * 同期整流方式による低リップル効果で入出力コンデンサの低容量化、低発熱を実現 * リセット時、接続時などの突入電流のソフトスタート回路追加。 * スリット付インダクタLF102B採用で低飽和ハイパワー実現。基板高さを抑えられる。→基板高さ28mm * 同期整流方式の優位性と合わせてPWBパターン設計最適化により不要輻射等の抑制に効果がある * ブザーの基板内蔵、脱着可能、音量絞りました。(TC10Bのブザーでは過大の為) * 長期不使用の場合のPW-SWを追加(待機電流6.5mA SWOFF時0.5mA) * 並列駆動による大出力化を可能とした。2台並列駆動で最大32A、3台で48A ■■TC10Cのデメリットは? * 高コスト。 * 製作難易度は高く、精密な半田付け熟練技能が必要。 * 充電性能だけ見るとTC10Bとは変わらない |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

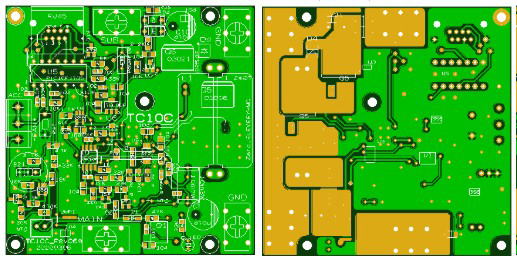

| ■ メイン基板の製作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| TC-10C_Rev06 2019/10/09 部品取付の前にPWBと3mmアルミ板に貼り合わせ取付穴を開けておくと正確に穴合わせ出来る。チップ部品実装は基板中央部のチップ部品から順に取付けていく。基板周囲の部品や大きな部品は後にする。 刻印の無いチップ部品は誤植に注意。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 今回の最難関はゲートドライバーIC U2 LM5106MMの半田付けです。 ヘッドルーペ、温度制御先細はんだごて、ピンセット、逆ピンセット、アルコール、フラックス、0.3、0.6mm半田、ヨウジ、半田吸い取り器、吸取り線等使って下さい。 正確に位置決めし逆ピンセットで仮固定。フラックスを塗布し半田を載せ仮固定、再度フラックスを塗り、コテ先はナイフ型を装着、400℃の高めにセットした半田ごてで溶かし付けながら表面張力を使用した感覚でICの外側方向に余分な半田を引き出す。旨くいかなかった場合は再度フラックスを塗り繰り返す。それでもイモ付けになる場合は半田吸い取り線で半田を除去フラックス洗浄剤で清掃し再度トライする。 Youtubeで"チップIC半田付け"などと検索すると参考になる。SMD部品は半田付け時熱には結構耐えられる。 電流センサーのZXCT1008FTAは静電気破壊に弱い、製作環境によっては静電気防止マット、アースが必要。他のICは比較的静電気には強いかもしれない。製造プロセスは公開されていないが多分Cmosタイプであると思われる。 通電テストは事前の誤植目視チェック半田不良についてもテスターでの導通ブザーチェックが便利です。特に0.5mmピッチのLM5106MMは成否を分ける。ピン間配線間を確実にチェックして置く事。部品は中央付近の背の低いものから順に取付ける。入出力端子の半田付けやFETSW、最終大電流部の0.9mm銅線強化は60Wの半田ごてで行うが、十分温度を上げ、短時間で済ませる。必要であればファン冷却する。半田付け時高温は短く。 OSコンは熱に弱くショート、リークする可能性が高い。自信が無ければ足を浮かせ逆ピンセットなどで熱を逃がしながら半田付けする。待機電流が6.5mAを越える場合は出力側OSコンのリークを疑う。再使用は避ける。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

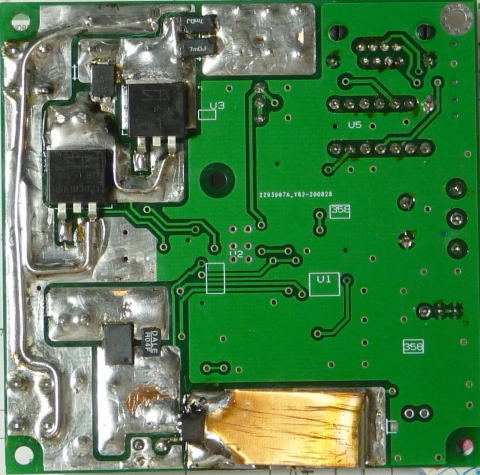

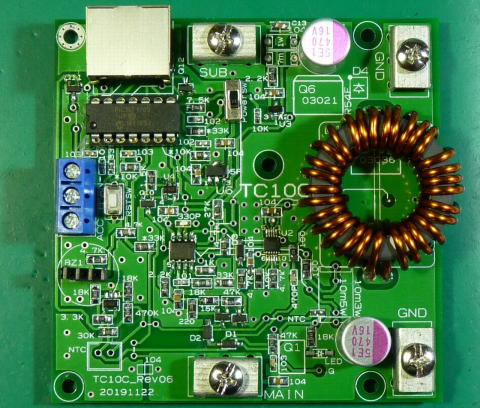

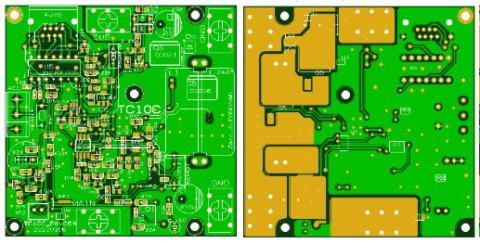

TC10C Rev06 2019/10~ TC10C Rev06a 2020/03/06~ 基板サイズは78.7*78.7ほぼ正方形 中央部にSOP10-0.5形状のLM5106MM 0.5mmピッチIC 中央のネジ穴はスイッチングFETのアルミ板との放熱への締付用です。 Q1はLFPAK版FET採用。PWBに銅板接着放熱補強、Q5、Q6は0.8mmのアルミスペーサでアルミ板に放熱されます。 10mΩは7Wに変更。 ACC、FAN 3p端子変更シルク印刷に注意 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

下方に見える入力SWFET Q1はLFPAK PSMN0R9-25YLD 銅板放熱強化(Rev06~)。 入力電流検出10mΩ7W+40mΩ1W 8mΩとし20A対応とする(Rev07~) LFPAKFET、出力端子、チップ抵抗の角ランドは銅板強化(Rev07~) 大電流部品は殆ど60W半田ごてで行います。 発熱部品は電流検出チップ抵抗、インダクタ、FET、入出力OSコンデンサ、ショットキダイオード。入出力端子も接触抵抗もあり、発熱部品となる。 画像は20A対応試作基板です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

テスト中 TC10C Rev06a 2020/04/01~ ミニスライドSWはオンオフに、長期間不使用時に暗電流防止、誤動作防止でオフにします。またリセットにも使用します。 ファンレス化も可能です。50℃でファンが回転します。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

基板は3mmアルミ板にサラビス、ナットで取り付けます。5mmジュラコンスペーサーで浮かせ、Q5Q6スイッチングFET、10m3Wは3mmアルミペーサでアルミベースに密着放熱させる。基板高さは約28mm 10A以上ではさらに10mm程度のスタッドを介し筐体などに取付しアルミベースに向けてFANで冷却する。発熱部位は10mΩ3Wチップ抵抗、インダクタ、Q2FET、入出力コンデンサ、D4の順 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

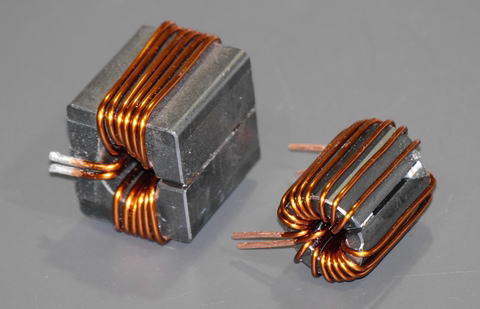

LF102Bコア インダクタについて 樹脂製カバーは撤去、コアのみ使用します。 本来は漏洩磁束の少ないトロイダルコアを使用すべきであるが、大電流での磁気飽和はギャップが無いので不利である。使用可能なトロイダルコアはFT140#67です。分割型コアでもコアギャップを設ける事により十分使用可能となる。ギャップ部分からの漏洩磁束が多くなる欠点がある。最大出力での動作周波数は200KHZ程度。(PFM) 重量34g ポリエステル銅線1.2φギャップ1.0mm。巻き数は8回、接着はエポキシ系2液接着剤。バイファイラ巻、巻方向に注意。 手巻きは力仕事。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

左側は コアLF130B 1.6φ7t*2 30A迄使用可能。(TC20A/TC10B/TC20Cで使用) LF102Bは20Aで飽和。それ以上はLF130B。TC10Cではオーバースペックです。詳細なコア特性は不明なクランプ型ノイズフィルター用でも後述の評価測定で高価なトロイダルコアを凌駕するスペックが実証されました。ハイパワーでの磁気飽和はギャップを設ける事が不可欠。高周波コア性能が良いトロイダルコアは高透磁率最大サイズのFT140-#67でもギャップが無い為磁気飽和が早く起こる。高透磁率トロイダルコアは高価。コンパクトな事、漏洩磁束が少ないメリットはある。 LF102Bでは内径が狭くて1.2φまですがバイファイラ巻により最大20Aも可能である。画像の様に右側がTC10C用 1.2φ8t*2 それぞれ96g、34gと小型化になり、基板高さが低く抑えられるメリットは大きい。 この様なクランプ型コアを使用したDCDCコンバータの自作記事はWeb情報を見る限り初の試みであると思う。商品化されたものでも見当たらない。プッシュプル型DCDCではEIコアトランス型が大容量では使用されるのが多い。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■LCD表示&操作基板 待機時、充電動作時に電圧電流が常時モニターできます 誤差±0.1V ±0.1A (設計目標値)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| P-SWオン時、又はリセットでバージョン表示。. 待機時・サブとメインの電圧サブバッテリ、メインバッテリーの電圧が常時監視可能 |

左 充電モードではサブバッテリの電圧電流を表示します 中は充電電流設定中表示 右充電電圧設定中表示 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

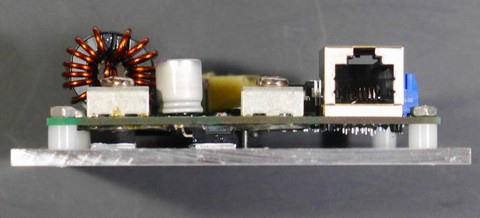

| LCD表示器AQM0802Aは操作SW付のオリジナル基板です。左下側がリセット、左からSW1、SW2、SW3 バックライトは無操作10秒後に消灯します。最左はバックライト消灯。他はバックライト点灯。真っ暗な時でもいずれかのキーをチョン押でバックライトが10秒間点灯し表示確認出来ます。電圧チェック時に便利です。 このLCD表示ユーザーインターフェースにより別途電圧計電流計を設置しなくてもバッテリ-監視が可能になります。 本体基板との接続ケーブルはRJ45 LANケーブルを使用します。本体側にLF102Bクランプ型ノイズフィルターを挿入します。10m程度迄のCAT5ケーブルが使用可能です。運用中LCD基板は常時接続です。取り外しは非充電時PWSWオフしてから。 MS-PSWの設定に流用できます。 注:充電時の表示 S 15.0A は出力電流値です。サブバッテリーに何らかの負荷が接続されている場合はサブバッテリーに充電される電流値は減算されます。真の充電電流はサブバッテリーマイナス端子にシャント抵抗を接続しその値から充電電流値を測定して下さい。設定値=充電電流 とするには走行時は負荷(冷蔵庫など)をメインバッテリーに切替てください。完全自動化するには当サイト開発のMS-PSWお勧めします。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■Rev06 2019/10/15 ・FAN温度制御サーミスタ追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 変更点; ① ファン制御をPIC内蔵温度センサーから独立した50℃固定ファンサーモ回路を内蔵しました。よりリアルに温度上昇を感知しFANを回します。センサー感知位置の変更も可能としました。NTCサーミスタリード線付も使用可能。条件設定の温度設定は無効です ② インダクタはLF102B変更なし→FT114-67テスト結果高コストにも関わらず性能向上見られず。 ③ Q1入力FETスイッチをTO-220からLFPAKに形状変更。TO-220タイプTK100A06N1からLFPAKのPSMN0R9-25YLDに変更.。 ④ 10mΩ3W入手難に付10mΩ7Wと併用(互換)パターンランド追加 ブログにRev06の解説を記載しています。 FT114-67トロイダル版は中止しました。動作周波数が異常に低下し異常音が発生する為。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

トロイダルコアFT114-67に換装した試作検討基板。 メリットは基板高さが抑えられます。漏れ磁束が少ないが ★コア鳴き、TC10C並列駆動では共振音が出ます。 ▲コア鳴きが出るのは正常動作とは言えないようです。 磁気飽和の傾向が見られます。FT114-67では1.6φ*2 14ターンの最適値でなんとか16AまでPFM動作ですがばらつきによっては13A位からPWM動作に移行します。それによって動作周波数が低下する為です。 TC10Cは入力電流制御でスイッチング波形は基本的に全域PFMです.。MC34063A標準アプリケーションはPFM+PWMです。 TC10C LF102Bのコアギャップを設けた1.2φ8t*2インダクタでは最大電流19A程度までPFM動作のスイッチング波形がテストモードDAC可変確認できます。同等の性能をトロイダルコアで得るにはFT140-67が必要です。LF130Bは20Aでも余裕が有る。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■Rev06a 2020/03/13 最新PWB ACC他細部変更があります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

変更箇所 ① 3Pターミナルブロック接続位置変更・上下逆シルク注意 ② fanサーミスタリード線タイプに切替ジャンパー追加 ③ 電流検出ライン変更等最適化 PWB設計製作は満足のいくものではありません。Revを重ねていますが廃棄処理の連続です。((-_-;)) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■ チューニング実施 2020/09/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

20A仕様に伴う・変更箇所 ブログ記事参照 ① 入出力OSコン2個追加 ② 電流センサー検出ライン回路変更 ③ 電流制限抵抗10m7W→並列に40mΩ1W追加 ④ Q7 SKI03036→SKI03021に変更 ⑤ D4SR64F→SBR15U30に変更 ⑥ 入力FET PSMN1R0-30YLDに変更 ⑦ 上記に伴う変更をRev08で実施(左画像は試作Rev07 ⑧ ハードウェア変更に伴う専用ソフトVer1.03(TC10Cには使用不可) 左記画像はTC10C Rev07での試作バージョンです。 TC10C_ 20Aパワーアップ版 はTC20Cとして別途ページを設けました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■ ボードの較正と&充電条件の設定 TC10Bと同じなので詳細は参照して下さい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■■プログラムの説明 ←ボードの較正、充電条件の設定、プログラムPDF詳細説明書(TC10B V2.14~と同じ) (TC10B とTC10C とのソフト互換はありません) 1. 較正、設定に必要な測定器 サポートツール 完成基板ではこの作業は不要です。 ・電圧計(テスター)、10A以上の電流計(下記記載)、温度計、クリップtoクリップ、12V10A以上の可変電源、ステンレス線負荷抵抗器3Ω、鉄線負荷抵抗器0.5Ω(自作電流計の記事参照) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 測定、較正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

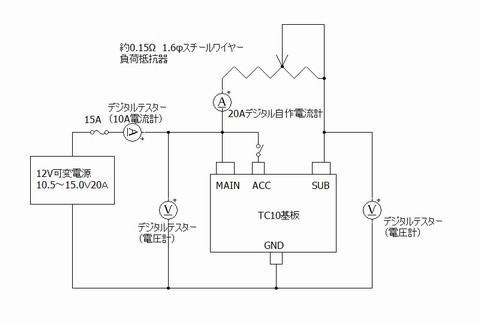

簡易的に較正、評価測定に使用する回路図です。 簡易的に較正、評価測定に使用する回路図です。入出力間に負荷抵抗、電流計を接続し測定較正に利用します。較正時は負荷抵抗器はクリップコードで直結します。 通常のGND間負荷による測定は高価な大容量装置が必要ですがこの帰還法測定は大幅にローコストです。(DCDCコンバータの計算式から考案されたものです。) 5A以下の効率測定では1.6φ鉄線ではなく1.6φステンレス線を8回巻くと1.0Ω程度となる。抵抗値の可変は黄線クリップコードで行う。20A自作電流計の作り方ブログ記事です 左図のまま電源投入すると非充電モードとなり、ACCSWオンで充電モードとなる。マニュアルモードでも使用可能です。 この電源投入接続状態からSW2+SW3押しながらリセットで較正、SW3を押しながらリセットで充電条件設定も出来る。。 詳細はTC10Bプログラム説明書参照 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

自作した鉄線可変負荷抵抗器。較正、マニュアルモード時(テスト、測定)などで使用します。 自作した鉄線可変負荷抵抗器。較正、マニュアルモード時(テスト、測定)などで使用します。材料は100均で揃える事が出来ます。 従来は15Aまでステンレス線を使いましたがより大電流を流す必要性から発熱の少ない、鉄線1.6mmを併用します。 100均の陶器製花鉢直径120㎜高さ100mmに8回巻きます。固定は画像の様に3ミリビスナットを陶器に穴を開けてネジ止めスリーブで圧着配線、固定します。実測156mΩとなります。30Aテスト迄行えます。 欠点は何れも発熱による線路抵抗の変化です。其の為較正誤差を生じる。巻き線抵抗負荷は熱容量が大きいため温度上昇により抵抗値が高くなって電流値が徐々に下がるので手早く測定する。経年変化で酸化錆びによる可変クリップが接触不良になってくる。早期に張替,交換が必要。裏画像はこれを電子負荷抵抗に置き換えたものです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

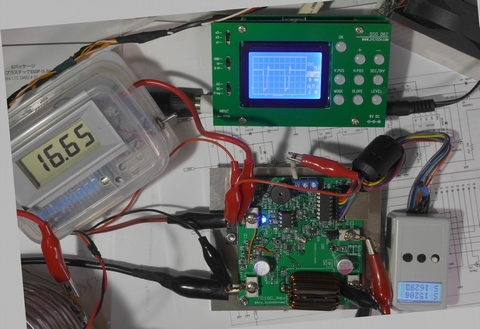

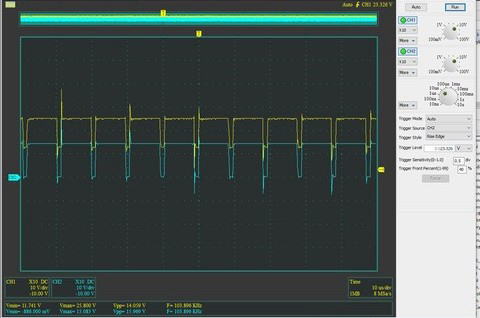

マニュアルモードにて簡易測定中 マニュアルモードにて簡易測定中充電電流16.6A 入力電圧13.08v 入力電流2.27Aを示しています。スイッチング周波数は125.125KHz。画像にはありませんが出力電圧は14.3Vです。強制冷却無し。 測定したい電流値をsw2,sw3で調整し(DAC可変)、負荷抵抗を調整するなどして測定します |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■基盤のテスト手順 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| サブバッテリ端子に12V電源、006P-9V乾電池などで最初のテスト法 リモコンとブザーを接続し、メインは接続しなくて良い。待機状態(非充電モード)の表示になります。但しメイン低電圧警報が鳴り続けます。ブザーは抜いても良いのですが条件設定の時は繋ぐ。 1行目に"S 9.0V" 2行目に"M 0.0V"の様に表示する。。 SW3を押しながらリセットSWでジョウケンと表示されるとSW3を離す。充電電圧、電流、遮断電圧、ファン動作温度などが設定できます。SW1の長押しでブザーが鳴り、メモリに保存されます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 電源を接続する前に目視にて半田のタッチ、芋付け、誤植、など無いか確認する。 取説を手元に用意し テスターのブザー導通、短絡チェックが便利です。極性誤り、チップ部品の値、桁違いの誤植に注意。 次に通電し較正しながら動作チェックを行います。 注:TC10B同様のDCDC単独動作テストは行えません ① Q1の動作チェックは単純にオンオフ動作ではない為、前記の目視チェックを十分確認しておきます。 ② PICとSW&LCDの動作チェックは上記の様にサブバッテリ端子のみ電源を接続し確認できます。 ④ 次は前記の測定と較正の接続図に従って接続します。非充電モードで表示が成功すれば ⑤ 充電条件の設定と進みます。充電条件は設置後でも変更可能です。Q1の動作確認は④の較正時電流調整などで正常に動作すればOKです。この時オフ電圧オン電圧の変化量を確認しておきます。 ⑤ 以上ですが、同テスト回路でマニュアルモードでの動作確認も出来ます。(SW2を押しながらリセット)出来ればスイッチング波形を確認PFM波形であることを確認する。詳細は取説参照 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■充電条件の設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 車両実装後の充電条件設定はSW3を押しながらリセットSWを押すとジョウケン?と表示、SW3を離しますと設定メニューに成ります。 設定変更が必要な時は実装後、自由に変更できます。基板だけの実装前に変更したい場合はサブ端子にサブバッテリ又は9V~12V乾電池を接続しても行えます。(フラッシュメモリー書換)バージョンアップ後は再設定が必要になります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■車載取付例・結線図・外部LoadSWFET基板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

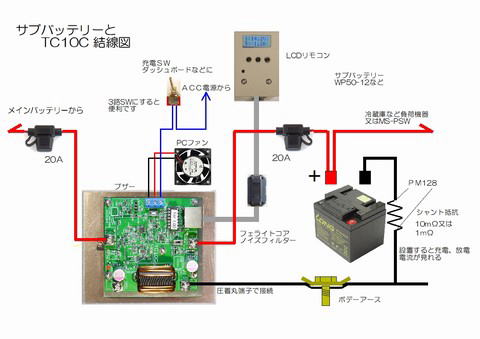

| 参考結線図 !基板Revで違いがあります。基板のシルク印刷に従って下さい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

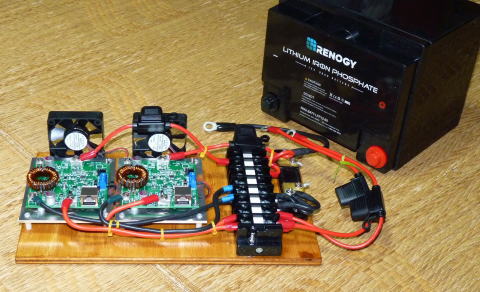

電力配線は極力3.5Sq以上の配線で、丸型圧着端子を使用してください。 マイナス端子シャント抵抗の取付は必須ではありませんがあれば充電電流、放電電流が見える様になります。 コントロールボックスなどに収容する場合の参考図はこちらをご覧ください。 図のバッテリはWP50-12 リン酸鉄リチウムイオンバッテリLFP12-50と同サイズです。 注: 3P端子は基板Revで配列が違います。シルクに従う事 注: 基板左右のGND端子は内部で繋がっています。 注: バッテリマイナス側のシャント抵抗があれば放電電流も見える様になりますが無くてもTC10Cの動作には関係ありません。 注: ケーブル3.5SQの場合、丸端子はR5.5-3.5又はR5.5-4 リン酸鉄リチウムイオンバッテリ用並列駆動の参考図ブログに掲載 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

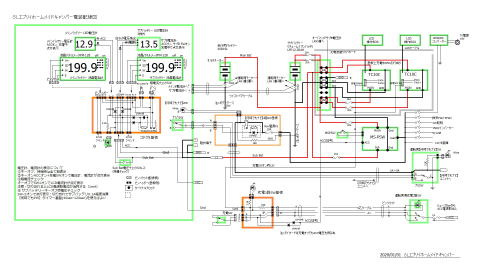

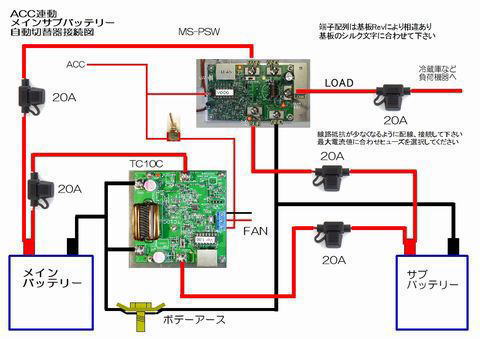

|

TC10C走行充電器、MS-PSW メイン、サブ自動切替器の接続図 基板をカラーコンパネボードなどにネジ止め端子台を経由し各ユニットバッテリーに配線する。操作SW、LED表示などパネルに取付る。下記の実装画像を参考にして下さい。 過熱しない様にファンを設置する。 分岐はしっかりした端子台などを使用し、接続接触抵抗が少なくなるように。ヒューズ容量、挿入個所は参考です。通電電流値により挿入個所、電流容量を選択してください。 注:図は概略図です。TC10Cの充電SWやMS-PSWのSW、LEDなどの記載していません。太く短く線路抵抗が地位Ⓢくなる様に配線して下さい。 注: TC10C 3P端子は基板Revで配列が違います。シルクに従う事 注: MS-PSW 端子配列、LED極性は基板Revで配列が違います。シルクに従う事 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ★評価測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 参考 データ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

評価測定はDACを変化させるマニアルモード(DCDCコンバータ制御)と上記の測定回路で行います。 TC10Bと比較すると全域で大幅に向上している。全域で同期整流方式での効率アップが確認できる。 MC34063AはHTC製 ロット、セカンドソースによってSW周波数、DAC動作範囲が異なる。左表はR8-27K 最大出力は参考。実際は入力電圧はオルタネータ発電時14.0V以上になりさらに高くなる。同時に効率も良くなります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2020/03/01 追記 低電流域から最大出力まで直線的に伸びるPWM波形(パルス幅変調) TC10Cではオーバースペックですがクランプ型LF-130Bコアを使用したスイッチング波形です。1.2φ7ターン*2で18A以上、1.6φ7ターン*2では20Aに達します。 アミドントロイダルコア114-67では16Aでの余裕はありません。16A以上では140-67サイズが必要です、クランプ型コアは磁気飽和が早い段階で発生しますが適正なギャップを設ける事により16Aオーバーも可能です。LF130Bコアでは20Aも可能でTC20Aでは最大25Aに達します。(TC10Cでは電流制限あり。) DCDC制御IC MC34063Aの推奨アプリケーションはPFM,PWM混在、切替る一定しない波形バラついた波形が一般的です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| インダクタの選択について: インダクタの選択は重要な要素で一般的にはトロイダルコアを使用しますが、ハイパワー15Aを超えるとアミドン140-67を採用せざるを得ません。透磁率の低い67材は1,000円程度と異常に高価です。ハイパワーDCDCコンバータには適正なスリット(コアギャップ)が必須です。トロイダルコアにはスリットはありません。その分磁気漏れは少なく不要輻射は少ないですがハイパワーになると不安定な動作となり、コア鳴きも発生します。 当サイトでは開設以来ノイズキャンセラー用途の安価なクランプ型コアを採用してきました。100円のコアが1000円のコアと同等か、それ以上の性能が得られます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

注意事項:Q&A 《車載取付配線関連》 ★アルミ板に取付穴を開けるときアルミ切削くずが基板に混入しない様に養生テープなどで保護して下さい。 ★ヒューズは入出力に必ず設置して下さい。 ★13A以上の充電電流設定ではFAN端子にDC12V冷却ファンを設置して下さい。 ★配線はAWG12、3.5SQ以上を使用して下さい。極性を間違えると基板は故障します。 ★配線接続時はプラス側を先に配線し、バッテリマイナス端子を最後にして下さい。 ★設置当初充電中は正常動作であるか時々は表示を監視、各部位の異常発熱が無いか確認してください。 ★表示がリフレッシュされないときはプログラムのフリーズ。リセットして下さい。(ノイズ防止フェライトコアは必ず装着してください) ★LANケーブルは最大10m程度は動作確認していますが3m以内を推奨します。 ★充電中の負荷機器の使用は可能ですが、サブバッテリ+負荷機器に流れる電流の合計値が充電条件で設定された合計値となります。充電電流は差分となります。充電時間を短縮したい場合は負荷機器はオフとする事。メインサブ自動切替器MS-PSWの設置をお勧めします。 ★配線接続の過熱など最大電流時の点検は必ず定期的に継続実施する事 ★床下に設置される場合カバーなど防水処理する事。(エンジンルーム、車外取付禁止) 《LOAD関連 (内蔵サブバッテリープロテクター)》 Rev06以降LOAD端子はMS-PSW開発の為廃止しました。 ★LOAD端子は接続しなくても問題はありません。サブバッテリープロテクタ低電圧警告ブザーは設定電圧で動作します。 ★LOAD端子はブザー未接続では出力されません。必ず接続して下さい。うるさい場合はテーピング使用。 ★LOAD端子はサブバッテリ過放電によるダメージを避ける為に”サブバッテリプロテクタ”スイッチFETを外部接続としています。遮断動作後は充電モードで復帰。外部FET次第で大電力対応出来ます。 ★LOAD端子を使用する場合、いきなり電源遮断すると問題となる機器(PCなど)は接続しないでください ★LOAD端子は最初はオフの状態です。充電して下さい。(リセット,条件設定後も同じ) ★メイン電圧低下アラームでもLOAD端子は遮断されます。 ★LOAD端子遮断後、電圧が設定電圧以上に回復しても復帰はしません。充電操作して下さい。 《走行充電動作》・その他

★2018年9月7日~ 開始しました。 ★モニター報告いただきました。 みんカラ月の花さんのブログ ----接続方法、設定などその他不明な点はメールで質問ください----- TC10C 後記 TC10Bと比較してTC10Bの不満足な点を改良性能アップしたが、鉛蓄電池サブバッテリーへの走行充電に機能、回路か?というとそうでもなく、ハーフブリッジドライバーICなど採用し、部品点数増加し回路的に複雑となった。効率アップやリップルの減少など性能評価は測定結果でしか確認できるものでは無い。Q3、Q4など追加回路には電源接続起動時突入電流が最大になる不具合の改善など通常動作に於いて不要なものです。コストアップは避けられなかった。 自作での再現性や故障率など考えても充電性能が同じのTC10Bで充分と思う。アマチュア的にはシンプルイズベストである。 16A以上の大電流充電が必要な場合は並列接続運転を可能とした設計のTC10C。バランスを取るのは同一Rev、指定部品指定誤差部品を使用し充電条件を同じ設定にするだけで良い(配線など基板外要件もあります)。 ハイパワー、高効率,低発熱,低リップルではTC10C。自作においてはシンプルローコストのTC10B.。などが選択理由になるかもしれない。 当サイトで2013年頃に提案した昇圧充電は当時市販品は無かったが現時点では知りえる限り3社から発売されている。TC10B/Cを自作するメリットはそう多くはないが上記の様に市販品には無い細かく車両条件バッテリに合わせた設定を可能としています。LCD設定、モニター機能なども備えている。全域大電流昇圧型TC10Cは直結+10ADCDCのメーカー製より高コストであるが充電制御車に対しては優利、有効性は高いと考えています。 開発者Zero氏も 『もう自己満足の領域でしかない』 とは言われていますがTC10Cの優れている点は多く、コンバータは高効率低リップル同期整流方式、30A以上を可能とする並列接続対応やサブバッテリプロテクタ機能、使用バッテリーに最適充電条件を設定可能とするマイコン。リモコン液晶表示など市販品には無い機能を有します。組込用基板の自由さはシステムに合わせた設定など他にない独自性もあります。 ★次なる開発目標は? 次世代サブバッテリーのリチウムイオンバッテリは2019年末に導入した。このバッテリは1C充電も可能である。短時間走行充電で満充電が期待できる。2台並列充電による0.64C充電も可能となった。 大電流充電器としては今回の同期整流方式は大電流低圧DCDCトランス式プッシュプル整流方式よりダイオードの電圧降下ロス、発熱がない、効率が良い。リン酸鉄リチウムイオンバッテリの充電にも最適であることも実証出来た。 フルブリッジ同期整流をワンチップに収めた方式はアナログデバイセス社のLTC3780があるがチップが高価である。電圧制御であり並列接続には向かない。高出力での安定動作が期待通りにいかないなどの理由でTC30Eの開発は途中断念した。昇降圧対応によるレギュレータロスが無いのが最大の魅力ではあった。 さらに改良を加えるなら2相並列化によりパワーアップしリップルも抑えられ効率も良くなる。入力側スイッチングも追加した昇降圧2相並列方式が実現できれば低圧大電流DCDC走行充電器の理想型と言えると思います。 ★超安価な10Aクラスの市販LTC3780ボードを複数個並列接続によるパワーアップも考えられる。←ブログ記事 ハードウェア制御のTC20A 2018年6月開発済です。シンプルな単独1枚基板で20Aオーバーを達成しています。 |

| モニター報告いただきました リチウムイオンバッテリでは1C充電が可能になり30A以上の充電が必要になります。 2019/12/13 【月の花みんカラ】さん TC10Cパラレル充電を紹介して頂きました。その-1 TC10Cを2台並列で最大設定電流16*2 32Aでの充電が出来れば90分の急速充電が可能。スマホ充電の感覚かも知れない。LFP-12-50リン酸鉄リチウムイオンバッテリは1C充電が可能ですがサイクル寿命は1C以下で長い方が長くなる。1台での運用や可変設定が出来るのは魅力との事。 2019/12/19 【月の花みんから】さん リチウムイオンバッテリ50AHでのTC10Cツイン充電システムが組込完了しました。その-2  TC10C Rev06で統一しました。右側はNchFETハイサイドスイッチ。ホンダフリード+左側後部窓面取付けの様です。 ★TC10C の3基並列駆動★ 2020/02/01 相生市 H・Nさん 200Ah LiFePo4サブバッテリ充電にTC10C 2基並列充電搭載画像頂きました 2020/08/04 3パラに更新 ハイエース200系充電制御車のキャンピングカーです。 当初TC10C*2 からTC10C*3に変更。3パラ起動に難航されましたが、その原因はメインバッテリーへの接続ボデーアースへの5.5SQが原因でTC10Cの端子電圧が1V以上の電圧降下が原因でした。14SQに変更し、現在は40Aの充電で使用との事。   画像はマイナスライン配線が不十分な状態で1基は起動できない状態です。起動できない表示が12.8Vと成っており13.1Vの起動電圧を満たしていません。TC10C能力48Aですから余裕運用です。 TC10Cは Revの違うものが混在していますが問題なく動作している様です。 注:TC20C Rev1.06以降は起動電圧変更可能です。 |

|

注意事項;【この記事を元に自作され、不具合や事故等が発生しても当サイトでは一切責任は負う事はできません。 |

| 関連記事 新作TC20C Max22A TC10Cの20Aチューニング版 2020/09/15~ (Power-up new TC20C) 同時導入したいメインサブバッテリ自動切替器MS-PSW TC10CでLiFepo4リン酸鉄リチウムイオンバッテリを充電 SLエブリイホームメイドキャンパーTOPページ (SL Every Home Made Camper TOP Page) TC10C ブログでの開発経緯、追加情報 電流制御昇圧型走行充電TC10B TC20Aハードウェア制御走行充電 完成基盤購入、無償自作生プリント基板など モニター販売コーナー おすすめ 【何時でもパワーウィンドウ】車中泊時のPW開閉 【何時でもナビ】車中泊や、再起動防止に |

| ページTOPへ |

| Copyright(c) 2007-2025 matrasan, All rights reserved |